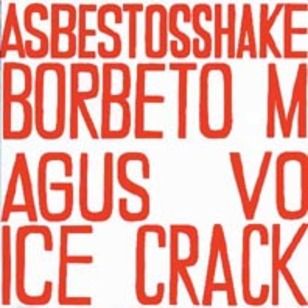

BORBETOMAGUS & VOICE CRACK

Depuis 1979, le trio new-yorkais Borbetomagus s’est emparé de la mitrailleuse free-noise du Peter Brötzmann Octet (voir la pochette de l’album Machine Gun de 1968, pierre angulaire du free jazz nord-européen, métaphore sonore de la violence de la guerre, enregistrée au bout de presque dix ans d’enlisement et d’horreurs militaires au Vietnam). Mais Don Dietrich, Jim Sauter et Donald Miller chargent cette vieille arme de nouvelles munitions, qui commencent alors à circuler sous le manteau à New York, au sein de la jeune scène No Wave : l’électricité, l’amplification, les micros et le feedback deviennent des instruments au même titre que les deux saxophones et la guitare électrique. Soutenus par cette puissance amplificatrice de l’électricité, les trois américains font autant de bruit que leurs oncles spirituels germaniques et scandinaves, en étant deux fois et demi moins nombreux.

En 1979, dans un tout autre contexte social et culturel – celui de la petite ville de Saint-Gall en Suisse alémanique (70 000 habitants contre 8 000 000 à New York), Andy Guhl et Norbert Möslang improvisent ensemble depuis sept ans mais ne s’appellent pas encore Voice Crack. À leurs débuts, le premier joue de la contrebasse, de la clarinette basse et des percussions ; le second du saxophone – soprano et alto – et du piano. Mais, petit à petit, cet instrumentarium se voit complété par des prototypes d’instruments acoustiques « faits maison », des objets détournés et, surtout, dès 1977, ce qui donnera l’identité sonore et visuelle au duo, les « Cracked everyday electronics ». « Par “Cracked everyday electronics”, nous entendons des objets électroniques du quotidien comme des radios, des tourne-disques, des émetteurs, des cartes de vœux sonores, des dictaphones, des calculatrices, des jeux électroniques, des bobines d’induction, des interrupteurs… que nous manipulons. C’est-à-dire que nous essayons d’extraire des nouveaux sons de ces objets, des sons que leur constructeur a essayé d’éviter. Nous essayons de “craquer” leurs codes. » (in Revue & Corrigée, 1993.) En 1984, encore sous leurs deux noms d’état civil, sort leur troisième LP intitulé Voice Crack dont le titre ne deviendra que deux ans plus tard leur nom de groupe.

Il serait facile aujourd’hui, en regard des trois disques (1988, 1991 et 1997) qui documentent les assez nombreux concerts en commun de Borbetomagus et Voice Crack (deux des trois albums sont enregistrés sur scène), de décréter rétrospectivement que ces deux entités étaient faites pour collaborer. Elles auraient aussi pu ne jamais se rencontrer. Néanmoins, le fait que depuis leur premier téléscopage, en 1984 dans un festival de jazz à Leipzig (RDA), les deux groupes se soient revus à intervalles réguliers, des deux côtés de l’Atlantique, pendant au moins quinze ans, témoigne d’une complicité qu’on peut aussi déceler « à l’oreille » sur leurs albums en commun. Asbestos Shake reprend un concert enregistré en décembre 1990 à Zürich (en passant : le berceau de Dada, en 1916) au cours duquel Knut Remond, complice occasionnel de Voice Crack, jouait des percussions ; à savoir de la grosse caisse et du câble métallique tendu (ressemblant sans doute à celui qu’on voit dans Kick That Habit, le portrait cinématographique que Peter Liechti a consacré à Voice Crack). Même si on peut y entendre des passages plus calmes – au début de la première plage, mais aussi, ponctuellement, plus loin sur le disque –, on est assez vite confronté à une sorte d’orage électromagnétique mis en branle par un monstre à douze mains. Les sons se superposent par tuilage, les six individus s’effacent derrière le collectif, chaque son est difficilement identifié à l’instrument – ou au gadget piraté – qui le produit. Tel couinement peut tout aussi bien provenir de la table où Guhl et Möslang font crier leur amoncellement d’électronique bon marché Made in Hong-Kong que de cette technique des bells together que Dietrich et Sauter ont mis au point et qui les voit rapprocher – jusqu’à les accoler – les pavillons de leurs deux saxophones pour créer une seule cavité sonore (sound chamber) où leurs sons respectifs interagissent, se mélangent et perdent leur individualité pour gagner en collectivité.

Asbestos Shake peut s’écouter comme une sorte de danse de saint Guy (Shake) pour un monde postindustriel qui continue à fermer les yeux sur la pollution et les problèmes de santé qu’il induit. La nocivité de l’amiante (Asbestos) avait déjà été remarquée par Pline l’Ancien et ses contemporains. Plus près de nous, les rapports entre l’exposition aux fibres d’amiante et différents cancers du poumon ou de la plèvre ont été avancés par de nombreux scientifiques tout au long du XXe siècle, sans que les industriels – et les législateurs censés les encadrer – ne veuillent entendre leurs messages alarmistes. Aux États-Unis, la circulaire Asbestos Ban and Phase Out Rule – qui tolérait d’ailleurs la présence de traces d’amiante dans de nombreux produits de consommation courante – n’a été promulguée par l’Agence fédérale de protection de l’environnement qu’en 1989. Un an avant l’enregistrement et deux ans avant la sortie d’Asbestos Shake. Simple coïncidence ?

Philippe Delvosalle

écouter

écouter